工事現場では大きな音や粉塵が発生します。これらの影響から現場周辺の安全と快適な環境を守るには、さまざまな資材が必要です。

これらの資材のうち、騒音や衝撃の影響を低減するために使われるものが、防音シートです。解体工事をはじめとしたさまざまな工事現場で活用されていますが、適切に使いこなすにはそのための知識が必要です。

本記事では、防音シートを扱ううえで必要な知識をまとめました。あわせて購入・使用の際に役立つ選び方についても取りあげています。

防音シートとは

防音シートとは、内部の騒音や衝撃を吸収または遮蔽することでその影響を最小限に抑えるための資材です。主に解体工事や足場工事などに使われています。

シートの生地はポリエステルなどを綿密に織り込んだものに樹脂などでできたフィルムを貼って作られています。遮音性や吸音性に優れた素材を組み合わせたシートで対象を覆うことで、効果を発揮する仕組みです。

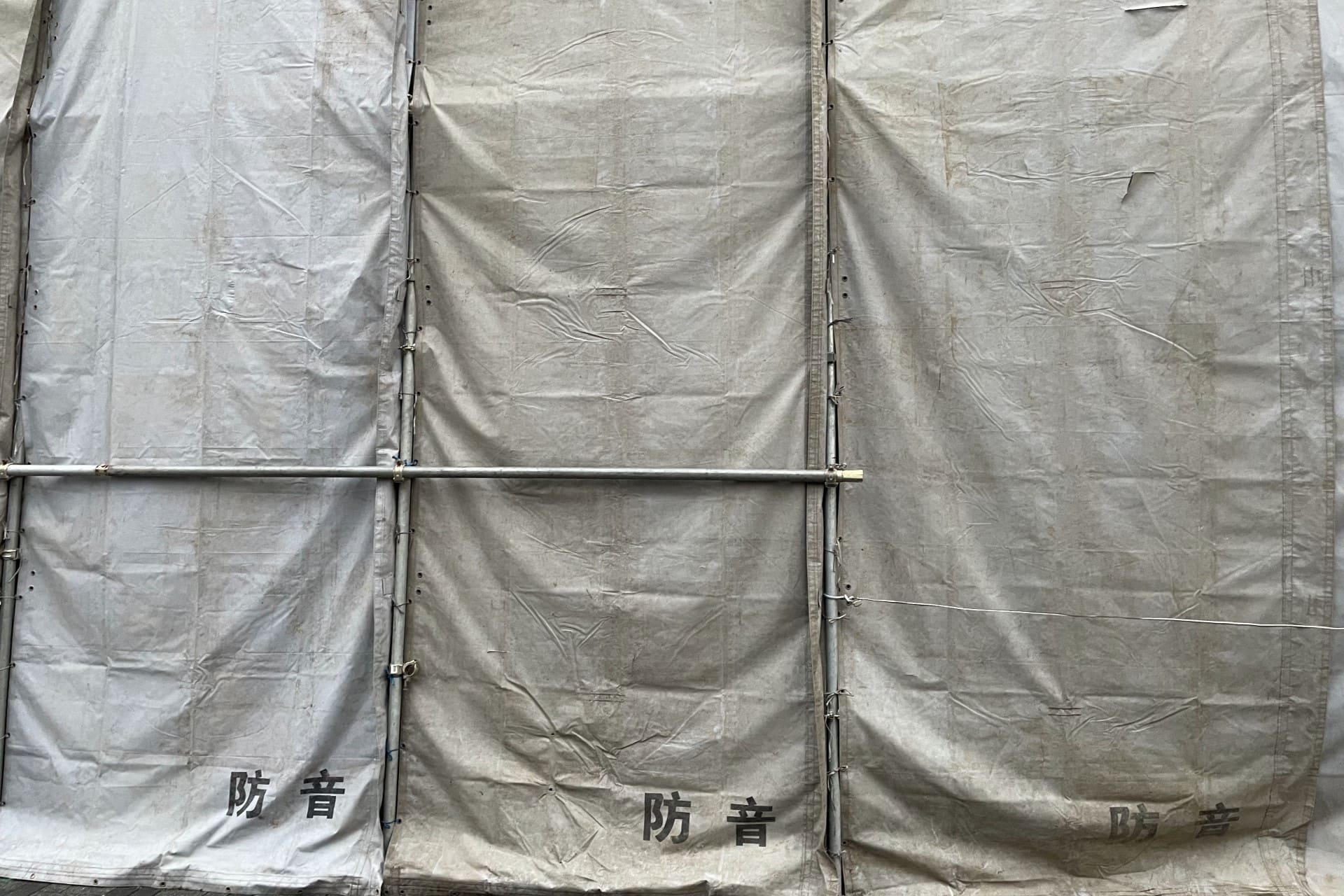

黒または銀色の不透明なシートで、厚さは0.5~1mm程度のものが多い傾向にあります。なお、見た目は使われている素材やシートの機能により異なります。

シートには「防音」の印刷がされているほか、工事現場で使用する場合は社名を入れるのが一般的です。

養生シートとの違い

防音シートと似た使い方をするものに、養生シートがあります。同じシート状の資材のため同じように見えますが、使用目的や性能は大きく異なります。使う際は注意しましょう。

防音シートは、騒音や衝撃の制御と低減を目的とした資材です。工事現場周辺の住民への配慮や、作業環境向上のために設置されます。そのため、遮音性や吸音性・耐久性が求められる素材でもあります。

一方、養生シートは工事現場や建物の保護を目的として設置される資材です。作業による汚損や損傷から建物および周囲環境から守ることで、施工の品質を維持するために用いられます。見た目も防音シートとは異なり、メッシュ状に透けているものがほとんどです。そのため防音性や遮音性はほとんどありません。その代わり、防水性など建物の保護に求められる機能が搭載されています。

防音シートの用途

防音シートはさまざまな場面で活用されています。ここでは、シートの主な用途について解説します。

騒音や衝撃の吸収・低減

工事現場で発生する衝撃や騒音を防ぐうえで、防音シートは欠かせない存在です。建設現場などで発生する騒音や衝撃は、以下の法律でそれぞれ規定値以下に抑えなくてはならないと定められています。

- 騒音規制法:85db以下

- 振動規制法:75db以下

騒音規制法とは、工場や建設現場などから発生する騒音を規制する法律です。騒音の許容限度を定めることで、人々の生活環境や健康を守る目的で制定されています。85dbの騒音がどのくらいであるかというと、地下鉄の車内のようなイメージで、少し声を張らないと相手に聞こえづらいというレベルです。

振動規制法とは、工場や建設現場などから発生する振動を規制する法律であり、道路交通振動に関わる要請限度を定めることで、生活環境と国民健康を守る目的で制定されています。

75dbの振動は、一般的に震度3と同等であり、屋内にいる人のほとんどが揺れを感じ、

食器棚のお皿が音を立てるくらいのレベルです。

規定を超える大きな音や振動が発生すると改善勧告が発せられたり、トラブルのもとになったりする可能性があるので、何らかの対策を取らなくてはなりません。防音シートは、これらの規制を守るために使われます。

安全性の確保

防音シートの役割は、法的な規制を守るためだけではありません。工事を担当している作業員や周辺住民の安全性確保にも貢献しています。

足場に防音シートを設置することで、工事現場の内部を隠すことができます。これにより、

歩行者の注意を工事現場から逸らすこと可能です。その結果、好奇心が旺盛な人や、子どもが現場に近づくのを防げるので潜在的な危険を回避できます。

また、防音シートの設置は、シートの外に工具が落ちたり、従業員が転落したりするのを防ぐ効果もあります。

粉塵対策

粉塵は騒音同様、完全に防ぐのは難しいものです。しかし、適切な対策を行わないと、現場周辺の環境や、近隣の住民と作業員の健康面に様々な影響を与えます。

遮音シートは気密性が高い素材で作られていることが多いため、粉塵の飛散を防ぐ物理的な障壁になります。これにより、周辺環境や従業員、住民の健康を守ることが可能です。

防音シートの選び方

安全かつ効率的な作業をするために欠かせない防音シートですが、さまざまな種類があります。施工に使うものを適切に選ぶには、使われている素材やメーカーごとの違いなどをおさえたうえで、適切な選び方を知らなくてはなりません。

選び方とポイントを解説するので、購入の際にお役立てください。

防音シートの認定基準について

防音シートの選び方について解説する前に、仮設工業会が設けている防音シートの認定基準について簡単に解説します。基準が示される前は防音シートの性能に関する明確な基準が無かったため、製品によって、品質のばらつきがかなりありましたが、この基準を設けることで、一定以上の品質を持つ製品の識別がしやすくなりました。

特に注目したいのが、音響透過損失性能です。音響透過損失とは、建築材料の遮音性の高さを表す数値であり。音響透過損失が高いほど遮音性に優れ、低いほど遮音性が低くなります。

以下は、現場で使われる防音シートが満たさなければいけない基準値です。

| 項目 | 周波数(HZ) | 音響透過損失(dB) |

| 数値 | 500 | 8.0以上 |

| 1000 | 11.0以上 |

なお、基準はありますが、性能はシートごとに異なります。現場で使用する際は、法律や安全性を、十分に満たせるものを選びましょう。

適した性能を搭載したものを選ぶ

一口に防音シートといっても、その用途はさまざまです。目的や設置場所に合わせたものを選びましょう。

工事現場で使用する場合「遮音シート」と呼ばれる音の透過を防ぐ機能が搭載されたものを選びます。これは防音シートの中でも広い周波数帯域の遮音機能に優れており、内部の音だけでなく外部からの騒音を防ぐ効果があります。

複数該当する資材がある場合は、まず遮音性に優れたものを選ぶようにしましょう。

遮音性能が高いか

同じ遮音シートでも、素材によりその効果は異なります。できるだけ高性能なものを選択しましょう。基本性能は先に解説した透過損失の数値でチェックできます。

透過損失数値が不明な場合は、国際基準を満たしているかで判断できます。例えば、ISO認定工場で製造しているものなどは、信頼性が高いといわれています。スペックだけでなく、認定の有無も重要なチェックポイントです。

取り扱いしやすいか

遮音シートは比較的重量のあるものが多く、設置や施工に注意しなくてはなりません。また、施工後は撤去する必要があります。効率的に作業するためにも、取り扱いしやすいものを選びましょう。

例えば、大きいシートはその分カバーできる面積が広く、少ない枚数で設置できます。反面、重量が増すため少人数では設置できない恐れがあります。

1種類のシートですべての工事現場に対応するのは、非常に困難です。できれば複数用意し、工事現場の規模や投入する職員の数に合わせて使いやすい物を選びましょう。

耐久性が高いか

シートは工事が完了するまで屋外に設置したままになります。そのため、施工中や施工期間中の悪天候で破損する恐れがあります。外の厳しい環境に耐えられるような加工が施されているかも、選ぶ際の重要なポイントです。

具体的には、引張・引裂強度に優れた物などが該当します。また、火災や施工中の汚損対策として、防火性や耐熱性・耐油性に優れたタイプもおすすめです。こちらもまた施工内容に合わせたものを用意してください。

防音シートを取り扱う際の注意点

最後に、防音シートを工事現場で使う際の注意点について解説します。選び方とともにこちらも覚えておきましょう。防音シートを取り扱う上で注意したいポイントは以下のとおりです。

- 騒音対策は複数の資材を組み合わせる

- 現場に合わせた騒音対策を行う

- 定期点検を怠らない

騒音対策は複数の資材を組み合わせて行いましょう。防音シートは騒音や衝撃を抑える際のメインとなる資材ですが、これだけで完全に影響を防げるわけではありません。工事現場の音や衝撃はさまざまな要因で発生するため、シートだけでなく発生が予想できるものに合わせた対策も必要です。

騒音・衝撃対策は、現場や周辺環境に合わせて用意しましょう。また、設置状態が悪いと効果を十分に発揮できないため、正しい形で利用できているかも欠かさずチェックしてください。

また、防音シートは経年劣化するので定期的に点検を行いましょう。天候や使用状況によっては、破損が起こる可能性もあります。劣化し、破損したシートでは効果を十分に発揮できないので劣化したらすぐに買い換えるようにしましょう。

まとめ

工事現場で使われる防音シートは、工事を安全かつ効率的に行うために欠かせないものです。一見同じように見えるものでも、遮音性や吸音性などの基本機能や、耐久性などのスペックが異なるものもたくさんあります。

購入・使用の際は、目的の現場や施工内容に合わせた製品を選びましょう。

自信を持って販売している防音・防炎シート